前の記事との間が随分と空いてしまった。ただ忙しかっただけなのだが、忙しさをことさら強調するのはあまり美しいことではないので、これ以上は書かない。(「やばいくらい忙しくてさ、死にかけたよ」とか言われると、「普通に生きてるじゃないか、自分だけ忙しいみたいに大袈裟に言いやがって」と醒めた気持ちになるでしょ?)

このまま話が逸れていきそうなので軌道修正。

今回取り上げる「北ミシガンで」(原題:Up in Michigan)だが、とても特殊な短編と位置づけている人が少なからずいる。何が特殊かというと、性描写が露骨なのだ。それが原因で出版社の強い反対を喰らい、1922年に書かれたこの短編は38年まで日の目を見ることがなかった。

性描写があると異色作なのか?そういう見方もあるだろうが、私はとてもヘミングウェイらしい一篇だと思う。確かに露骨さはある。100年前の世の中では、今よりずっと淫らに映ったことだろう。でも、この短編にウェットな印象を受けない。むしろ、淡々と乾いたタッチで描かれていると感じる。

清楚な女性が、真面目に働き、ピュアな恋に落ち、散歩に誘われ、初体験をする。ああ揺れる女心…、といった在り来たりともいえる物語だ。目新しい事件は何も起きないし、ドラマチックな展開もない。「まるで面白くない!」と思う方もいるだろうが、私のように絶賛する人もいるだろう。

この魅力、どう伝えれば良いのだろう。

なんというか、とにかく誠実に書かれている。タイプライターの前で作家が血を流しているのが感じられるのだ。商業的でなく、まやかしもない。毛が抜けて歯がボロボロになるほど渾身の力で書いている。そうした作品だけが持つ命の息吹があるのだ。(この説明じゃ伝わらないだろうし、なんか暑苦しい…)

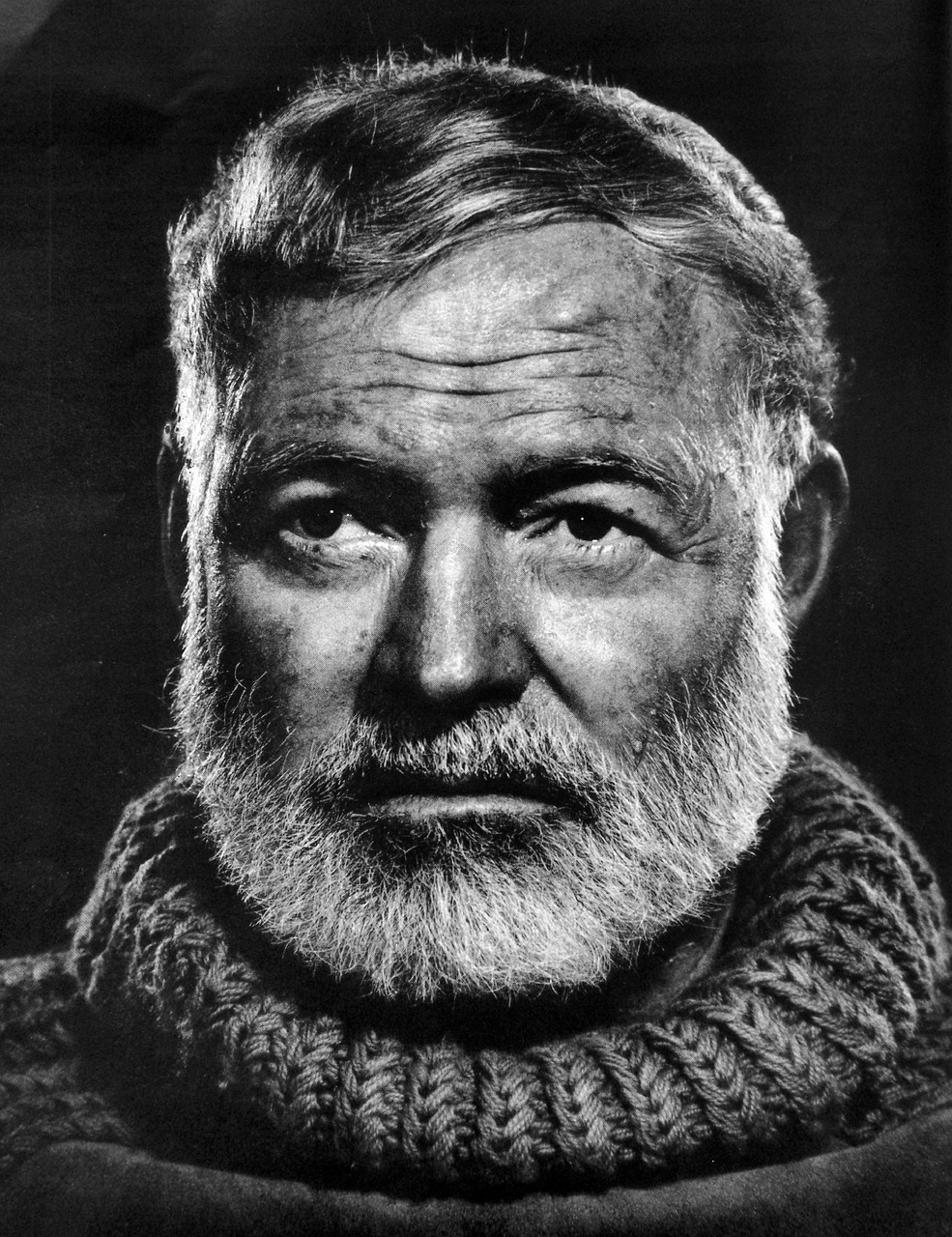

本作には、一人の男性にこがれるピュアな女性と、彼女のことを性の対象として軽く扱う男が描かれている。そのコントラストが切なくて印象的だ。このブログで何百回も書いてきたことだが、これはマッチョマンが扱う題材ではない。たくましい大きな背中の男性的作家という先入観を捨てないとヘミングウェイのことは見誤ってしまう。異常ともいえる家庭環境に育ち、コンプレックスを抱えつづけ、コミュケーション障害で、でも端的で簡素に文章化する類稀な感性と技術を持った孤独な男。それがヘミングウェイであり、胸にHと刻まれたアメリカンヒーローではないのだ。(と私は思う)

でもこの「北ミシガンで」、22歳で書いたにしては相当に巧い。独自のスタイルもあり、完成度も高く、職人芸のようだ。題材など何でもいい、ヘミングウェイが書けば名篇になってしまう。そんな気すらしてくる。一流の歌手も、一流の料理人も、一流の噺家も、そういうところがある。何でもない素材でも輝かせてしまう職人技。一芸に秀でるのは、とても魅力的なことだ。改めてそう思った。

われらの時代・男だけの世界 (新潮文庫―ヘミングウェイ全短編)