一風変わった構成の短編だ。

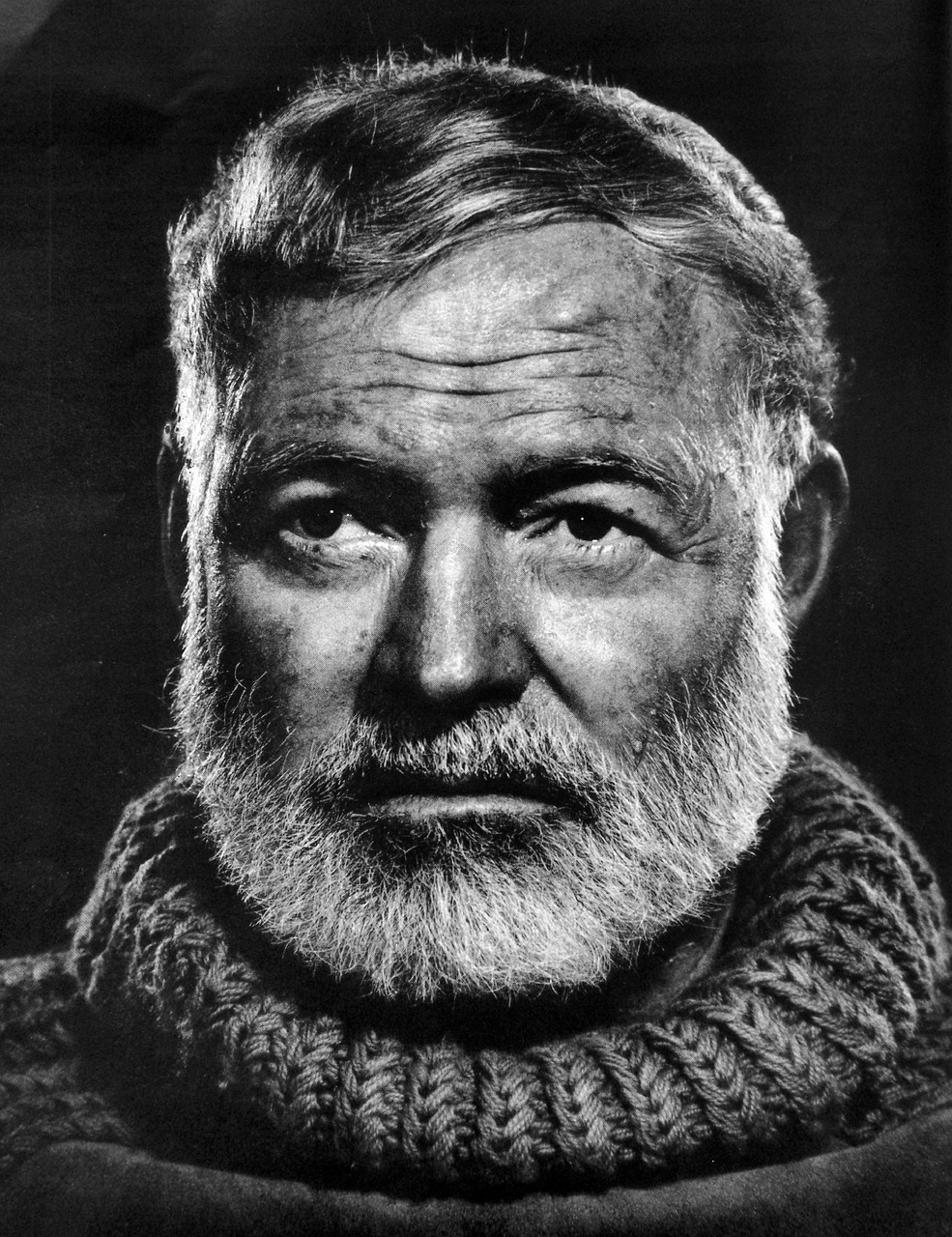

途中までは、ヘミングウェイがフリー記者時代に書いた記事のような一人称で、2/3くらい進んだあたりから三人称の物語に変わる。物語部分はさすがに巧いなと唸らされるのだが、一人称の部分はどうも憂さ晴らし感が強くて素直に読めない。

この短編には「死者の博物誌」(原題:A Natural History of the Dead)というタイトルが付けられている。博物誌(A Natural History)とは一般的には自然界の事物・現象を総合的に記述した書のこと。そのタイトル通り、あらすじがどうのというより、この短編には戦場において著者が実際に目にした「死」のリアリティが詰め込まれている。引っかかったのは、ヘミングウェイがこの作品を通して戦争の悲惨さを訴えようとしたわけではなかったという点だ。自らの戦争体験から得た戦争の無惨さや虚しさが描かれた名作などと紹介しているブログもあるが、少なくとも読んでいて私はそういう風には感じられなかった。

では、何がそこに書かれているのか。

簡単に言ってしまえば、「死者の博物誌」は自作を批判した自称ヒューマニストたちへの反撃である。こみ上げる怒りから書かずにいられなかった短編なのだ。

どういった批判に対し、ヘミングウェイはそれほど怒っていたのか。

ヘミングウェイの長編「武器よさらば」ではなく、同じ時期に刊行されたレマルクの「西部戦線異状なし」の方が高く評価されたことが気に食わなかったのだ。どちらの作品も第一次世界大戦を舞台にしており、「武器よさらば」はイタリア側から、「西部戦線異状なし」はドイツ側から描いている。一部の自称ヒューマニストにヘミングウェイの剥き出しの戦争描写は不評を買い、逆にレマルクの愛国や友情を描き込んだ高い文学性は絶賛された。

これには、おそらくヘミングウェイは顔を真っ赤にして激昂したはずだ。すまし顏の批評家連中に対して「綺麗ごとばかり並べている馬鹿どもめ、許せねぇ。オレの方が戦争ってものをわかってるぜ」と振り上げた拳でタイプライターを叩きまくったのであろう。プライドが高いだけに看過できなかった。気持ちはわからなくないが、そうした負の感情に任せて動くとろくなことにならないものだ。(皆さんも経験上そう思うでしょ?)

ヘミングウェイは、イタリア戦線の従軍記者の経験を持つ。戦争を直にその目で見てきたという自負もあったろう。しかし、レマルクはドイツ帝国軍に志願し、実際に西部戦線に配属され、砲弾の破片で重傷を負うという経験までしている。その辺りもデリケートなヘミングウェイには癪にさわったのかもしれない。

ヘミングウェイは、自分の作風や作品をけなされるとキレてしまうところがある。物にあたって壊したり、嫌いな人間を小説に登場させておとしめたりする。批判から学ぶ謙虚さはなく、言いたい奴には言わしておけという器の大きさも持ち合わせていなかった。(言い過ぎかな)

ということで、制御不能な感情が炸裂している作品であるため、個人的には「死者の博物誌」はあまり好きではない。とても人間らしい作品とも言えなくはないし、光るところもあるとは思う。でも、ヘミングウェイって、自信がありそうに見えて、実は自己肯定感が低い人だったのかな、と思ったりもした。

嫌な事があっても過剰に反応せず、柳のように柔らかく生きたいものだ。(むりやりまとめた感が・・・)

勝者に報酬はない・キリマンジャロの雪―ヘミングウェイ全短編〈2〉 (新潮文庫)