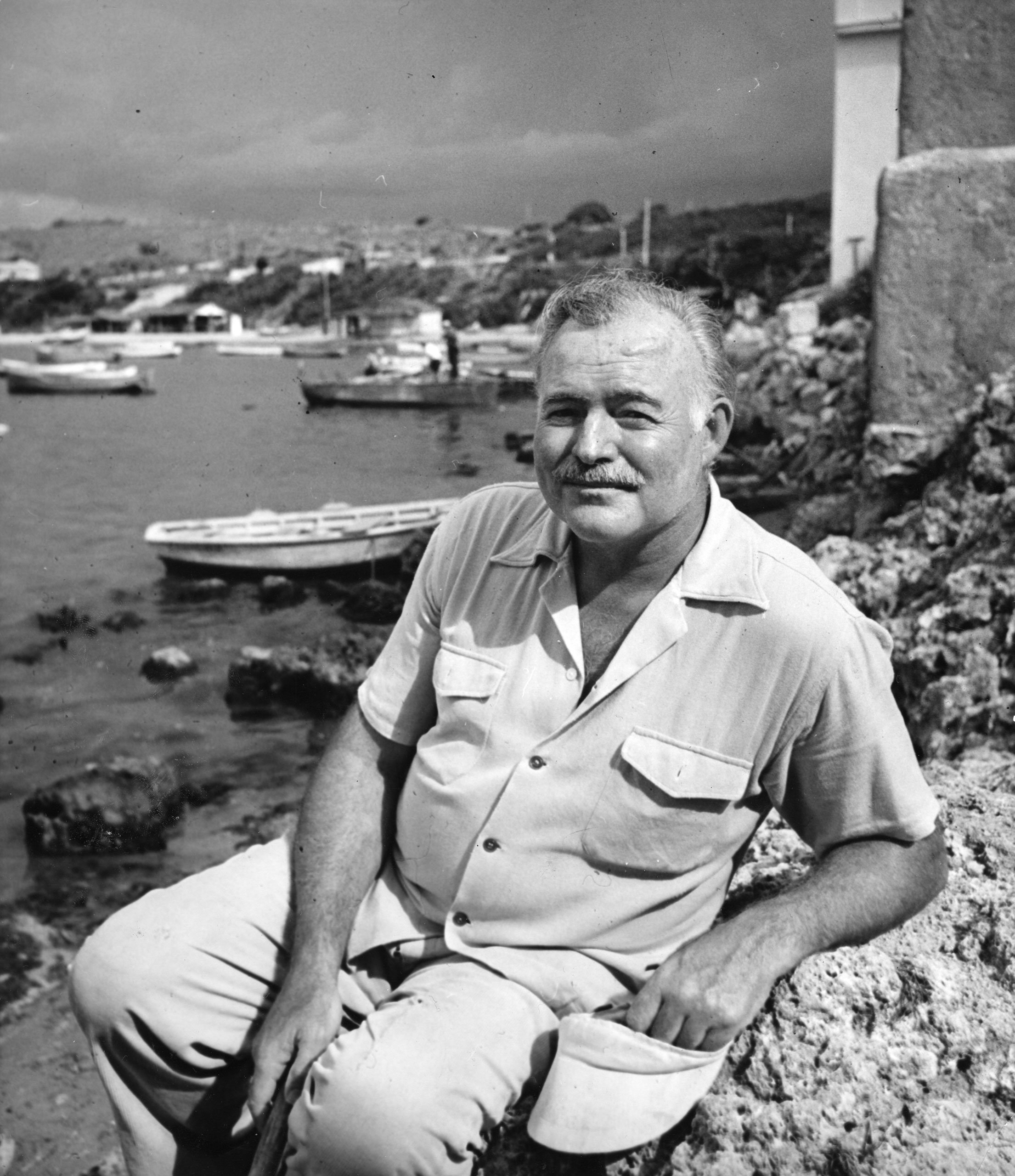

「世の光」(原題:The Light of the World)は、マドリッドだ、アフリカだと、ヘミングウェイが世界中を飛び回っていた威勢の良い時期の短編だ。とは言って、そこはとても繊細で複雑なヘミングウェイの作品らしく虚無感に包まれており、独特の謎めいた雰囲気も漂う。具体的な町の名前も出てこない。舞台となる駅の名もわからない。主人公はどこから来てどこへ向かっているのか、どのような問題や悩みを抱えているのかも何も説明がない。第一、どこの国なのかさえ書かれていない。短い話であるのに登場人物は多い。もちろん、一人一人のプロフィールについての説明はない。現実の世界のようであるが、まったくの架空の世界のようでもある。

この短編は、1933年に刊行された三冊目の短編集「勝者に報酬はない」(原題「Winner Take Nothing」)に収められた作品だが、後に「ニック・アダムズ物語」にも収載されている。ただ、作品中にニックという文言は一度も出てこない。ニックを主人公にした短編だけを集めた「ニック・アダムス物語」はヘミングウェイの死後に刊行されたものであり、作家本人が生きていたらおそらく許していないだろう短編集だ。(ニックものだけを一冊にまとめると本人に伝えたら、そんな野暮なものは出すなとおそらく一蹴するだろう、あくまで推測だが)

日本人にはピンとこないかもしれないが、「世の光」というタイトルからはすぐにキリスト教や聖書が思い浮かぶ。(The Light of the Worldで画像検索をすると一目瞭然) ただ、小説の中に直接的な宗教的描写は出てこない。駅の待合室の連中が崇めるのはイエス・キリストではなく、スタンリー・ケッチェルというボクサーだ。ケッチェルは実在のボクサーで、貧しい家に生まれ、ハンサムだが獰猛なファイトで「ミシガンの暗殺者」と呼ばれた世界ミドル級チェンピオンだ。女性との諍いを起こし、24歳で射殺されている。絵に描いたようなスキャンダラスな男である。純粋がゆえに誤解されつづけ、若くして死に至った波乱万丈なケッチャルに、ヘミングウェイはイエス・キリストを重ねて描いたのだろうか。金髪の女や巨大な女性がうっとりとケッチェルトへの愛を語るあたり、そういう感じがしなくもない。話を聞いているうちに、主人公の「ぼく」も徐々に恍惚感に包まれていく。このような描写は宗教的な匂いが強い。ただ、最後にトムとぼくは、我に帰るようにその場を立ち去り、待合室の連中と逆の方向へと歩き出す。信心の芽生えを表しているのか、あるいは宗教への決別を表しているのか。真逆の解釈を許している感じがする。読後の余韻を誘う魅力的なラストだと思う。

ちなみにヘミングウェイは、この短編が世に出る数年前の1927年に「ヴォ-グ」のパリ駐在記者であったポ-リン・ファイファ-と再婚している。ポーリーンは敬虔なカトリック信者であったため、ヘミングウェイも改宗した。親族は驚いたようだ。

「世の光」は一人称で書かれており、前述した通りニックという名前は一度も出てこない。相棒のトムもニックと名前で呼ぶことはない。「従軍のために故郷の町を出た二人が・・・」といった解説を見かけるが、それはどこから読み取れるのだろう。自分は、ヘミングウェイの専門家でもマニアでもないので、そうした解釈の根拠も出処も知らないが、なんとなく違和感を覚える。ヘミングウェイがあえてニックと書かなかった作品である。駅名も行き先もあえて書かなかった作品である。作家の意思を尊重するなら、「ニック・アダムズ物語」には入れられないと思うのだが。。。

勝者に報酬はない・キリマンジャロの雪―ヘミングウェイ全短編〈2〉 (新潮文庫)