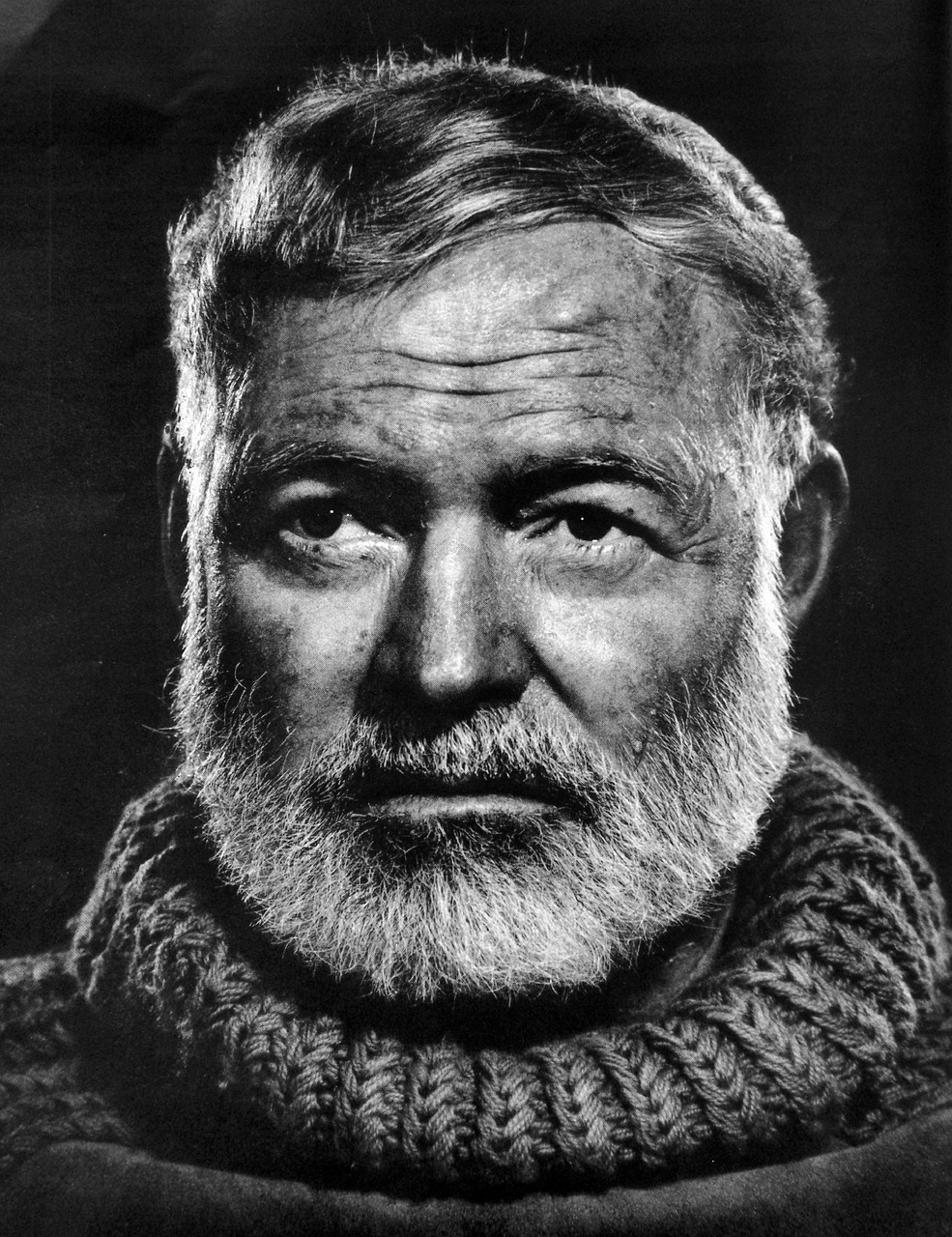

ヘミングウェイがパリに暮らした20年代の日々の回想録である。煌めく陽光と乾いた開放感、華やかな文化の薫り、すべてが生き生きとあざやかに描かれている。

私はこのメモワールをこれまでに何度も読んでいる。その瑞々しい文体に魅了され、憧れを抱き続けてきた。しかし、今回読み直していて、恐怖心に襲われた。何に対してか?それは鬱への恐怖感だ。

この本は、読者を死へと誘う。不気味なことを言って申し訳ないが、実際にヘミングウェイは、この本を仕上げて間もなく猟銃で命を絶っている。

「移動祝祭日」では、30年前のことがまるで昨日のことのように鮮明に書かれている。1年前のことでさえ、ディテールまで普通は覚えていないものだ。ヘミングウェイが特殊な記憶力を持っていたわけではないだろう。すべてを日記に記録しておいたわけでもないだろう。著者本人が語っているよう、この回想記は脚色されたフィクションなのだ。

何もかもが素晴らしかった20代に想いを馳せ、より鮮やかにパリを着色し直し、創作に熱中した朝のカフェを美化し、未練が残るハドリーとの絆を刻み直す。

私は、ヘミングウェイという人はいつも時間を持て余していた人ではないかと思っている。それは晩年に限ったことでなく、若い頃から特にすべきことを持っていなかった。行動的で多忙なイメージがあるが、戦争や闘牛や狩猟の激しさで、心の空白を埋めていたのではないだろうか。晩年は満身創痍で、そうした大いなる暇つぶしも出来なくなり、記憶の倉庫の奥に手つかずネタを探すことが増えていった。過去に想いを馳せることが多くなれば、人は感傷的になってしまう。

私の知人に、人間関係が辛くて会社を辞めたがっている人がいる。かなりストレスを溜めていて気の毒ではあるが、家族がいて、ローンの返済も残っているため、そう簡単には辞めるわけにはいかない。心身ともにギリギリの状態で、趣味やレジャーを楽しむ心の余裕もない。そうした状態を早く脱するべきとは思うが、必死に生きている姿には心を打つものがある。おそらくその人は、脱出を考えてはいるだろうが、自死を考えてはいないはずだ。

名声と富を充分に得て、風光明媚なキューバに暮らし、美しき思い出に浸っている男が自ら命を絶ってしまう。医学的なことはよくわからないが、辛くてもやらなけねばならないことがある方が、思い出に浸って途方に暮れるよりずっと良いのではないだろうか。